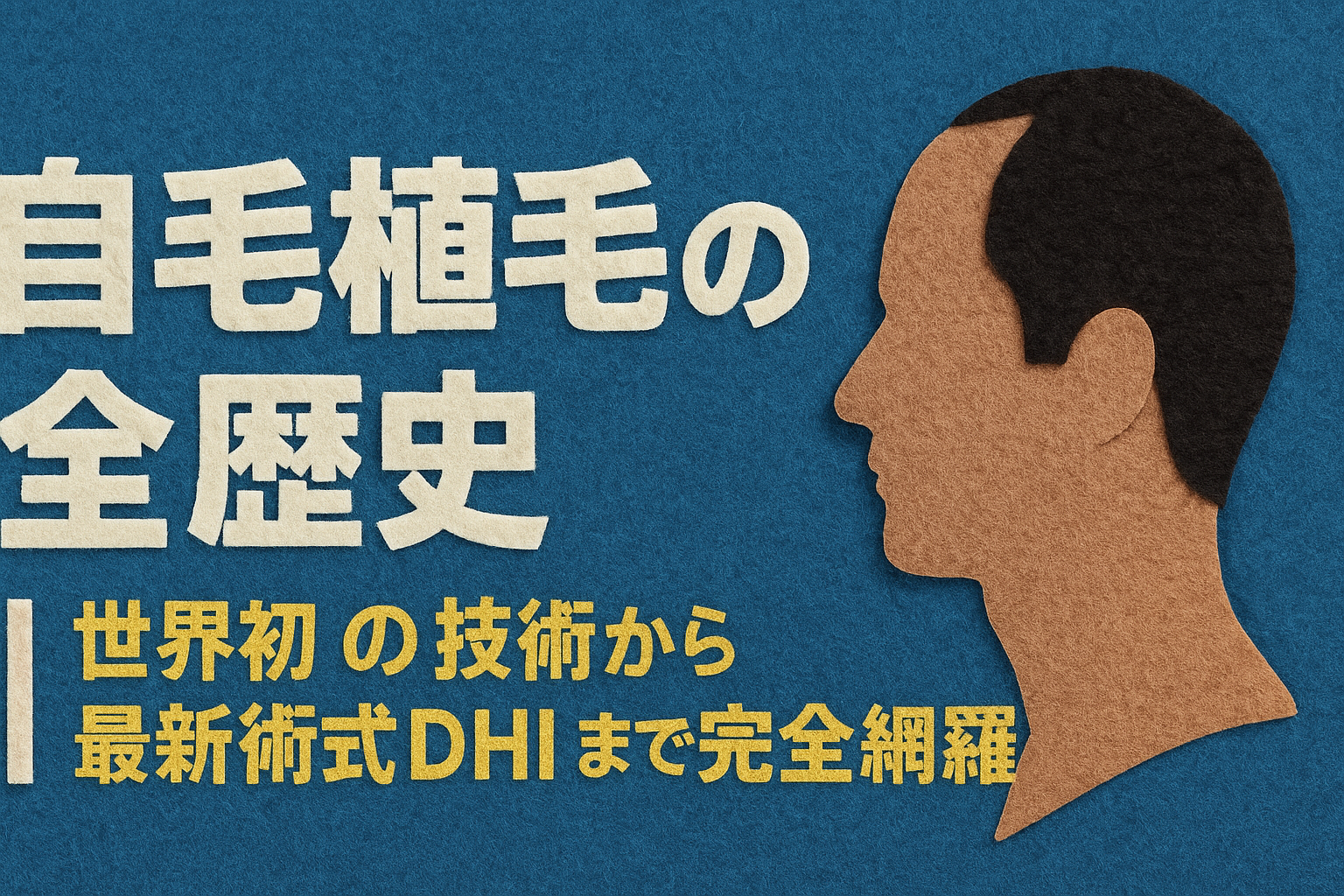

自毛植毛の歴史:いつ、どこで始まったのか?

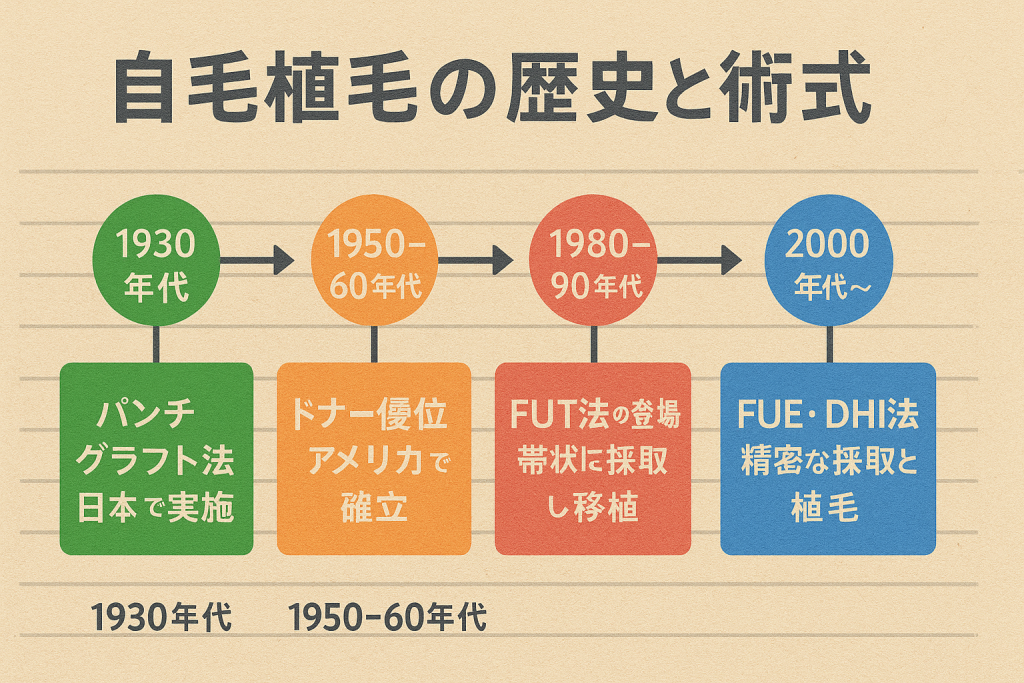

▶ 起源は1930年代・日本

世界で最初に植毛を医療技術として行ったのは、実は日本。

1939年に日本の皮膚科医・岡本医師が「頭皮の一部を切り取り、毛が生えている部分を無毛部へ移植する」という研究を発表したのが最古の記録です。

🔍 これは「パンチグラフト法」の原型とされています。

▶ 1950~60年代:アメリカでの発展

その後、アメリカのノーマン・オレンタライヒ医師が1950年代に「ドナー優位性(ドナーの特性が移植後も保持される)」を証明し、

これにより「後頭部の毛はハゲない ⇒ そこから採った毛を前頭部に移植すれば永続的に生える」という理論が確立。

ここから自毛植毛の医学的根拠が広まり、世界中で発展を始めました。

▶ 1980~1990年代:FUT法の登場

頭皮を帯状に切り取って移植する「FUT法(Follicular Unit Transplantation)」が確立され、大量の移植が可能に。

この時代は“生え際の不自然さ”が問題にもなりました(ドールヘアと揶揄される植毛も)。

▶ 2000年代以降:FUE法・ロボット技術・DHIの台頭

傷跡が残りにくい**FUE法(毛包単位採取法)**が一般化。

さらに最近では:

- ロボットアーム(ARTASなど)による採取の精度向上

- DHI法(Direct Hair Implantation) による無刈り・高密度植毛

- ステムセル(幹細胞)由来の再生医療との融合

など、機械・AI・微細技術が融合しつつあります。

✂ 術式ごとの特徴・比較

| 術式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| FUT法 | 帯状に皮膚ごと採取し、毛根を分離して移植 | 大量移植に向く / 成功率が高い | 傷跡が残りやすい / ダウンタイムが長い |

| FUE法 | パンチで毛根を1本ずつくり抜く | 傷が小さい / 回復が早い | 技術者の熟練度が必要 / 大量移植は時間がかかる |

| DHI法 | 毛根を採取後、専用ペンで直接埋め込む | 刈り上げ不要 / 密度が高い | 高額 / 拘束時間が長い |

| ロボットFUE(ARTAS) | ロボット制御で均一に毛根採取 | 傷の均一化 / 人為的ミス減少 | 一部の高級クリニックのみ対応 / 高価 |

未来の自毛植毛は?

今後は以下のような進化が期待されています:

- AI×診断技術による最適デザイン設計

- 幹細胞や毛母細胞の再生による無限植毛

- 無痛・超短時間手術の普及

- 女性や円形脱毛症患者への適応拡大

まとめ

- 自毛植毛は1930年代の日本で誕生し、米国で理論が確立

- 現代はFUE法・DHI法が主流で、より自然な結果が得られる

- 将来は「毛根の再生」が現実になる可能性も